FAQ – Fragen und Antworten

Wichtige Fragen rund um das Thema Sicherheitsbeleuchtung

Die Notbeleuchtung sorgt für ausreichende Helligkeit in Gebäuden, wenn die Hauptstromversorgung ausfällt, um Fluchtwege sichtbar zu machen und Panik zu vermeiden.

Notbeleuchtung umfasst alle Beleuchtungsarten, die bei Stromausfall einspringen, während Sicherheitsbeleuchtung speziell Rettungswege und sicherheitsrelevante Bereiche ausleuchtet.

Notbeleuchtung ist in öffentlichen Gebäuden, Arbeitsstätten, Schulen, Krankenhäusern und Veranstaltungsstätten verpflichtend.

Die DIN EN 1838, DIN VDE 0108 sowie die Arbeitsstättenverordnung definieren Anforderungen an Not- und Sicherheitsbeleuchtung.

Notleuchten verfügen über eigene Batterien oder sind an eine Zentralbatterie angeschlossen, die bei Ausfall der Hauptversorgung aktiviert werden.

Selbstüberwachende Notleuchten führen regelmäßig automatische Funktionstests durch und zeigen Störungen an.

Es gibt Rettungszeichenleuchten, Antipanikleuchten und Sicherheitsleuchten für Arbeitsplätze mit besonderem Gefährdungspotenzial.

Die Mindestbetriebsdauer beträgt in der Regel 60 Minuten, kann jedoch je nach Vorschrift länger sein.

Ersatzbeleuchtung ermöglicht es, bestimmte Arbeiten trotz Stromausfall fortzusetzen, beispielsweise in Operationssälen.

Sie gewährleistet, dass Menschen bei Stromausfall sicher evakuiert werden können.

Der Betreiber des Gebäudes trägt die Verantwortung für die regelmäßige Prüfung und Instandhaltung.

Die DIN EN 1838 legt fest, wie Fluchtwege, Antipanikbereiche und Gefahrenzonen beleuchtet werden müssen.

Mindestens ein Lux auf Fluchtwegen ist gesetzlich vorgeschrieben.

Regelmäßige Prüfungen, mindestens einmal jährlich, sind erforderlich.

Ja, moderne Designs ermöglichen die Integration von Notleuchten in die Innenarchitektur.

Sie zeigt Fluchtwege und Ausgänge an und ist durch Piktogramme eindeutig erkennbar.

Übliche Farben sind Grün für Sicherheit und Weiß für Symbole oder Hintergrund.

Sie bezeichnet die Zeit, während der eine Notleuchte bei Stromausfall eigenständig leuchtet.

Fluchtwegbeleuchtung ist ein Teilbereich der Notbeleuchtung und sorgt für sichere Orientierung auf Rettungswegen.

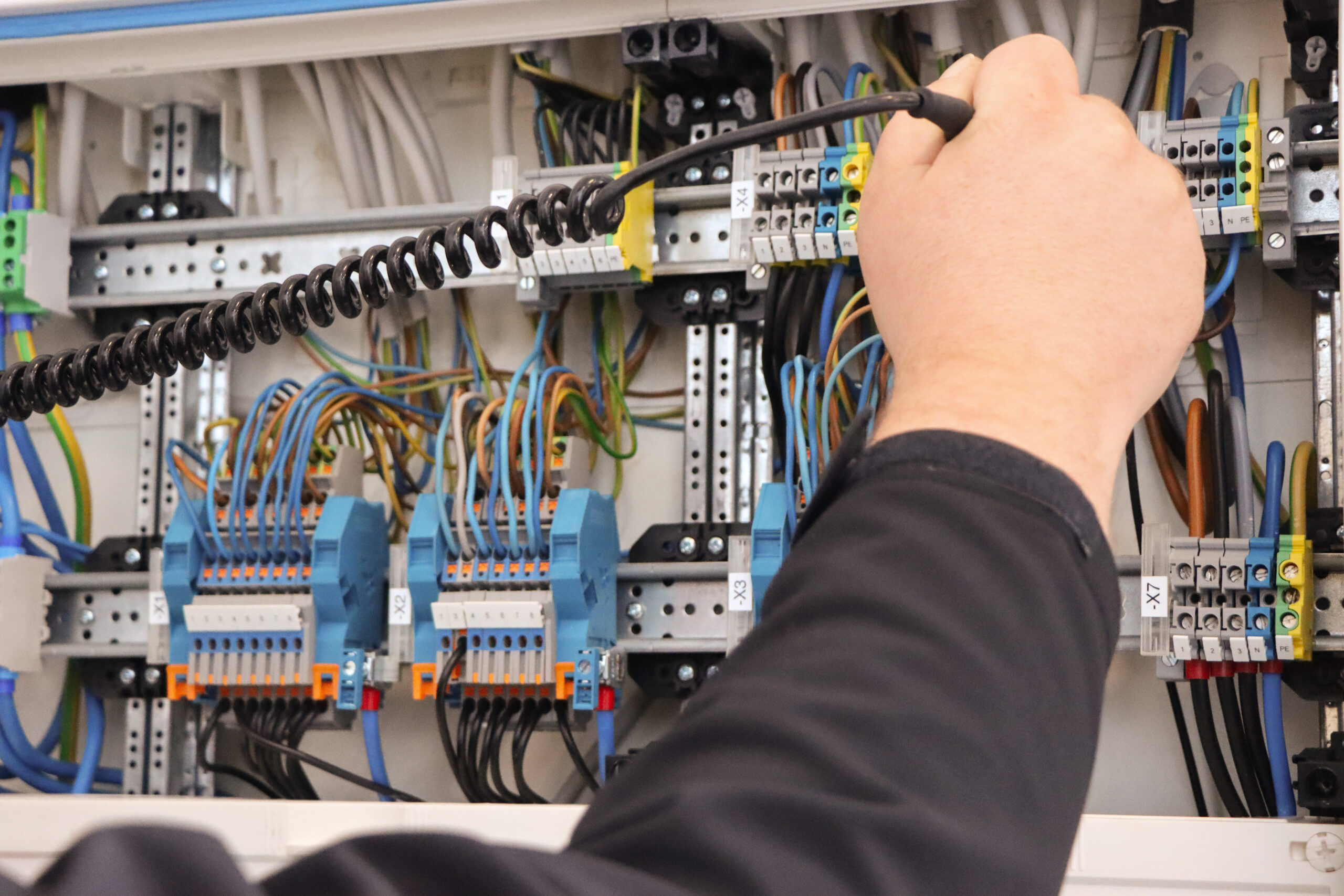

Die Installation erfolgt nach den Vorgaben der DIN VDE 0108 durch qualifizierte Fachkräfte.

Sie fordert, dass in Arbeitsstätten ausreichend beleuchtete Rettungswege vorhanden sind.

Ja, die Funktion der Notbeleuchtung ist unabhängig von der Tageszeit.

LEDs sind energieeffizienter, langlebiger und wartungsärmer.

Häufig eingesetzte Batterietypen sind Nickel-Cadmium (NiCd), Nickel-Metallhydrid (NiMH) und Lithium-Ionen (Li-Ion).

Eine Zentralbatterieanlage versorgt mehrere Notleuchten zentral und überwacht deren Funktion.

Zentralbatteriesysteme haben eine zentrale Stromquelle, während Einzelbatteriesysteme jede Leuchte individuell mit Strom versorgen.

Rettungswege müssen klar mit Rettungszeichenleuchten nach DIN ISO 7010 gekennzeichnet sein.

Für Wohngebäude gibt es keine generelle Pflicht, jedoch können Sonderregelungen für größere Wohnkomplexe gelten.

Dynamische Systeme passen Fluchtweganzeigen an die jeweilige Gefahrensituation an.

Ein monatlicher Funktionstest und eine jährliche umfassende Prüfung sind üblich.

Diese Leuchten gewährleisten Beleuchtung in Bereichen, in denen ein plötzlicher Stromausfall lebensgefährlich sein kann.

Nur geschulte Fachkräfte dürfen diese Anlagen einbauen.

Sie verhindert Panik, indem sie große Räume oder Versammlungsstätten gleichmäßig beleuchtet.

Industriegebäude benötigen oft robustere Leuchten mit höherem Schutzgrad.

Die Dauer hängt von der Größe des Gebäudes und der Komplexität der Anlage ab.

Sie sorgt dafür, dass wichtige Arbeiten trotz Stromausfall fortgesetzt werden können.

Eine Mindestbeleuchtung von 1 Lux ist auf Rettungswegen verpflichtend.

Sie verhindern Unfälle und gewährleisten sichere Evakuierungen.

Störungen müssen angezeigt und die Batterie ersetzt werden.

Moderne LEDs haben einen geringen Energieverbrauch und eine lange Lebensdauer.

Mit der Prüftaste lässt sich die Funktion der Leuchte manuell testen.

Diese Leuchten funktionieren unabhängig von einer zentralen Batterie.

LEDs sind wartungsärmer und langlebiger als Leuchtstofflampen.

Sie sorgt in fensterlosen Räumen für ausreichende Orientierung.

Um die Funktionsfähigkeit und Sicherheit im Ernstfall zu gewährleisten.

Ja, moderne Systeme erlauben eine nahtlose Integration.

Mindestens 1 Lux Beleuchtung auf Fluchtwegen ist vorgeschrieben.

Sie ermöglicht das Umschalten zwischen Not- und Normalbetrieb.

In Krankenhäusern sind längere Autonomiezeiten und spezielle Sicherheitsleuchten erforderlich.

Wichtige Fragen rund um das Thema Blitzschutz

Blitzschutz umfasst Maßnahmen, die Menschen, Gebäude und technische Anlagen vor Schäden durch Blitzeinschläge schützen sollen.

Ein Blitzschutzsystem besteht aus äußeren Bauteilen wie Fangeinrichtungen und Ableitungen sowie inneren Schutzmaßnahmen wie Überspannungsschutz und Potentialausgleich.

Der äußere Blitzschutz schützt Gebäude direkt vor Blitzeinschlägen, während der innere Überspannungsschäden an technischen Systemen verhindert.

Blitzschutzsysteme sind für bestimmte Gebäudearten durch Bauordnungen auf Landes- und Bundesebene vorgeschrieben.

Die DIN EN 62305 (VDE 0185-305) ist in Deutschland die maßgebliche Normenreihe für Planung und Umsetzung von Blitzschutzmaßnahmen.

Diese Norm befasst sich mit dem Schutz von Gebäuden und Personen vor direktem Blitzeinschlag und beschreibt Anforderungen an äußere Blitzschutzsysteme.

Diese Norm beschreibt Schutzmaßnahmen für elektrische und elektronische Systeme in Gebäuden gegen Schäden durch Blitze.

Die Mindestbetriebsdauer beträgt in der Regel 60 Minuten, kann jedoch je nach Vorschrift länger sein.

Blitzableiter fangen Blitze auf und leiten den Strom sicher über spezielle Ableitungen in die Erde ab.

Der Trennungsabstand verhindert, dass Blitzströme gefährliche Spannungsüberschläge zwischen Blitzschutzanlagen und anderen Bauteilen verursachen.

Blitzschutzsysteme sollten regelmäßig gewartet und überprüft werden, in der Regel alle paar Jahre.

Der Potentialausgleich verbindet alle leitfähigen Teile eines Gebäudes, um gefährliche Spannungen zu minimieren.

Blitzschutz ist für Gebäude mit erhöhter Gefährdung, wie Krankenhäuser, Schulen oder Gebäude mit explosiven Stoffen, vorgeschrieben.

Der Blitzkugelradius ist ein theoretischer Wert, der bei der Planung von Fangeinrichtungen verwendet wird, um den Schutzbereich zu bestimmen.

Die Blitzschutzklasse wird durch eine Risikoanalyse gemäß DIN EN 62305-2 bestimmt.

Überspannungsschutzgeräte schützen elektrische Anlagen vor Überspannungen, die durch Blitze oder andere Ursachen entstehen.

Nein, Blitzableiter ziehen keine Blitze an, sondern bieten lediglich einen sicheren Weg für den Blitzstrom.

Ein direkter Blitzeinschlag trifft direkt auf ein Gebäude oder Objekt und verursacht dort Schäden.

Ein indirekter Blitzeinschlag verursacht Schäden durch elektromagnetische Felder oder Spannungen in der Umgebung.

Der Einsatz von Überspannungsschutzsystemen und die Einhaltung von Blitzschutzmaßnahmen schützt Geräte effektiv.

Gebäude wie Versammlungsstätten oder Krankenhäuser, bei denen Menschen in großer Zahl anwesend sind, benötigen zwingend Blitzschutz.

Diese Norm behandelt das Risiko-Management und die Bewertung von Blitzeinschlagsrisiken.

Ein Blitzschutzkonzept ist eine umfassende Planung, die alle Maßnahmen zum Schutz vor Blitzeinschlägen umfasst.

Das Erdungssystem leitet Blitzströme sicher in die Erde ab und minimiert dabei Spannungen.

Fangstangen sind Teil eines Blitzableitersystems und dienen dazu, Blitze gezielt einzufangen.

Die Schutzklasse wird anhand einer Risikoanalyse bestimmt und hängt von Lage und Nutzung des Gebäudes ab.

Ja, sowohl äußerer als auch innerer Blitzschutz können bei bestehenden Gebäuden nachgerüstet werden.

Ein Blitzschutz-Level beschreibt die Schutzklasse eines Systems, basierend auf der Wahrscheinlichkeit eines Blitzeinschlags.

Blitze können Brände, Schäden an der Elektrik und Überspannungen verursachen.

Überspannungsschutzgeräte leiten überschüssige Spannung ab und schützen so elektronische Geräte.

Solaranlagen unterliegen besonderen Anforderungen gemäß DIN EN 62305-3 und -4.

Alle Planungen, Prüfungen und Wartungen werden in einer Blitzschutz-Dokumentation festgehalten.

Der Bodenwiderstand beeinflusst die Wirksamkeit der Erdungsanlage und sollte so niedrig wie möglich sein.

Nein, Bäume können keinen wirksamen Schutz bieten und sollten nicht als Ersatz für Blitzschutzsysteme betrachtet werden.

Freiflächen können durch mobile oder fest installierte Fangstangen geschützt werden.

Welche Arten von Überspannungsschutzgeräten gibt es?

Es gibt Blitzstromableiter (Typ 1), Überspannungsableiter (Typ 2) und Feinschutzgeräte (Typ 3).

Der Blitzstrom ist der elektrische Strom, der bei einem Blitzeinschlag fließt.

Der innere Blitzschutz schützt elektrische und elektronische Geräte vor den indirekten Auswirkungen eines Blitzes.

Meistens werden Kupfer und Aluminium verwendet, da sie eine hohe Leitfähigkeit besitzen.

Nein, regelmäßige Wartung ist notwendig, um die Funktionstüchtigkeit zu gewährleisten.

Hohe Gebäude benötigen speziell geplante Fangeinrichtungen und Ableitungen.

Durch regelmäßige Inspektionen, bei denen die Funktionstüchtigkeit aller Komponenten getestet wird.

Überspannungen können elektrische Anlagen und Geräte irreparabel beschädigen.

Der Schutzwinkel beschreibt den Bereich, der durch eine Fangstange geschützt wird.

Ja, auch Denkmäler können mit maßgeschneiderten Blitzschutzlösungen ausgestattet werden.

Planungsunterlagen, Prüfprotokolle und Wartungsberichte gehören zur Blitzschutz-Dokumentation.

Der innere Blitzschutz hilft, Störungen durch den elektromagnetischen Blitzimpuls zu minimieren.

Aktiver Blitzschutz versucht, Blitze gezielt zu beeinflussen, während passiver Schutz Blitze kontrolliert ableitet.

Sie leiten gefährliche Spannungen ab, bevor sie Schäden verursachen können.

Die Intervalle sind abhängig von Nutzung und Umgebung, empfohlen wird jedoch eine Prüfung alle paar Jahre.

Wichtige Fragen rund um das Thema Prüfung und Mängelbeseitigung nach DGUV V3 und VdS

Die DGUV Vorschrift 3 ist eine Unfallverhütungsvorschrift, die die Prüfung elektrischer Anlagen und Betriebsmittel regelt. Ziel ist die Vermeidung von Arbeitsunfällen durch fehlerhafte elektrische Geräte.

Arbeitgeber sind gesetzlich verpflichtet, elektrische Anlagen und Betriebsmittel regelmäßig prüfen zu lassen. Dies ergibt sich aus dem Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG) und der Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV).

Alle elektrischen Anlagen und Betriebsmittel, die in einem Betrieb verwendet werden, müssen geprüft werden. Dazu gehören ortsveränderliche und ortsfeste Geräte.

Die Prüffristen sind abhängig von der Art der Betriebsmittel und deren Nutzung. Typischerweise erfolgt die Prüfung ortsveränderlicher Geräte alle 6 bis 12 Monate.

Die wichtigsten Grundlagen sind:

- DGUV Vorschrift 3

- Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV)

- Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG)

- DIN VDE 0701-0702

Prüfungen dürfen nur von Elektrofachkräften oder unterwiesenen Personen unter Aufsicht einer Elektrofachkraft durchgeführt werden.

Ortsveränderliche Anlagen sind Geräte, die während des Betriebs bewegt oder leicht transportiert werden können, wie z. B. Werkzeuge, Kaffeemaschinen oder Laptops.

Die Prüfung wird in einem Prüfprotokoll dokumentiert, das Informationen über das Gerät, den Prüfer und die Prüfergebnisse enthält. Zudem wird eine Prüfplakette angebracht.

Typische Messungen umfassen:

- Schutzleiterwiderstand

- Isolationswiderstand

- Berührungsstrom

- Funktionstests

Bei der Schutzleiterprüfung wird der Widerstand des Schutzleiters gemessen, um sicherzustellen, dass im Fehlerfall kein Risiko für den Nutzer besteht.

VdS-Prüfungen werden von der VdS Schadenverhütung GmbH festgelegt und betreffen die Sicherheit von Brandmeldeanlagen, elektrischen Anlagen und anderen sicherheitsrelevanten Systemen.

Regelmäßige Prüfungen erhöhen die Arbeitssicherheit, reduzieren die Unfallgefahr und helfen, teure Reparaturen oder Ausfallzeiten zu vermeiden.

Eine Elektrofachkraft ist eine Person, die durch ihre Ausbildung, Erfahrung und Kenntnisse in der Lage ist, elektrische Arbeiten sicher auszuführen.

Der Nachweis erfolgt durch entsprechende Ausbildungs- und Schulungszertifikate sowie durch praktische Erfahrung.

Die DIN EN 60204-1 und die DGUV Vorschrift 3 sind hier besonders relevant. Sie regeln die Prüfung von Maschinen auf elektrische Sicherheit.

Ein Gerät ist ortsveränderlich, wenn es während des Betriebs von einem Ort zum anderen bewegt werden kann und an verschiedene Steckdosen angeschlossen wird.

Fehlerhafte Prüfungen können die Sicherheit gefährden, die Haftung des Unternehmens beeinträchtigen und zu rechtlichen Konsequenzen führen.

Die VdS-Richtlinien schreiben eine jährliche Inspektion durch zertifizierte Fachkräfte vor.

Eine Prüfplakette muss das Datum der nächsten Prüfung sowie den Prüfer enthalten und gut sichtbar am Gerät angebracht sein.

Ja, viele Unternehmen verwenden inzwischen digitale Prüfprotokolle, um Papierarbeit zu reduzieren und die Dokumentation effizienter zu gestalten.

Der Isolationswiderstand misst die Isolierung eines Geräts, um sicherzustellen, dass keine unerwünschten Stromflüsse auftreten.

Zu den Geräten gehören Brandmeldeanlagen, Sprinklersysteme, Rauchabzugsanlagen und elektrische Sicherheitssysteme.

Ein RCD wird getestet, indem ein Fehlerstrom simuliert wird, um sicherzustellen, dass er bei einem bestimmten Strom auslöst.

Ja, auch selbstgebaute oder modifizierte Geräte müssen nach DGUV Vorschrift 3 geprüft werden.

Ortsfeste Anlagen müssen mindestens alle 4 Jahre geprüft werden, wobei die Anforderungen aus der DIN VDE 0100 und DIN VDE 0105 zu beachten sind.

Nach Reparaturen oder Instandsetzungen an elektrischen Betriebsmitteln muss eine erneute Prüfung erfolgen, um die Sicherheit zu garantieren.

Die Schutzklasse gibt an, welche Sicherheitsmaßnahmen ein elektrisches Gerät hat, beispielsweise Schutzleiteranschluss (Schutzklasse I) oder doppelte Isolierung (Schutzklasse II).

Vor der ersten Inbetriebnahme eines Geräts muss eine umfassende Prüfung durchgeführt werden, um die Einhaltung aller Sicherheitsstandards sicherzustellen.

Die Verantwortung liegt beim Arbeitgeber. Bei Fahrlässigkeit kann dies auch zu persönlichen Haftungsansprüchen gegenüber den Verantwortlichen führen.

Häufige Fehler sind defekte Isolierungen, lose Anschlüsse, Überhitzungen und mechanische Beschädigungen.

Steckdosenleisten werden auf mechanische Beschädigungen, Schutzleiterverbindung und Isolationswiderstand geprüft.

Der Berührungsstrom ist der Strom, der fließen kann, wenn eine Person ein elektrisches Gerät berührt. Dieser muss innerhalb sicherer Grenzen liegen.

Notwendig sind Betriebsanleitungen, Schaltpläne und gegebenenfalls vorherige Prüfprotokolle.

Ortsveränderliche Geräte werden häufiger geprüft, da sie durch die Bewegung stärkeren mechanischen Belastungen ausgesetzt sind.

Ein Funktionstest überprüft, ob das Gerät ordnungsgemäß arbeitet und alle sicherheitsrelevanten Funktionen korrekt ausgeführt werden.

Baustellen unterliegen besonderen Vorschriften, wie der DIN VDE 0100-704, die spezielle Anforderungen an elektrische Anlagen und Betriebsmittel regelt.

Die Prüfung muss die Umgebungsbedingungen wie Feuchtigkeit, Staub und Temperatur berücksichtigen, da diese die Sicherheit beeinflussen können.

Zu den Prüfmethoden gehören Sichtprüfungen, Messungen und Funktionstests.

Eine Erstprüfung erfolgt vor der Inbetriebnahme eines Geräts, während Wiederholungsprüfungen in regelmäßigen Abständen durchgeführt werden.

Diese werden auf Lade- und Entladeverhalten sowie auf mechanische Beschädigungen überprüft.

Das Gerät darf nicht weiterverwendet werden, bis die Mängel behoben und erfolgreich nachgeprüft wurden.

Der Betreiber muss dafür sorgen, dass alle Geräte und Anlagen sicher betrieben und rechtzeitig geprüft werden.

Zertifizierungen wie VDE- oder CE-Kennzeichen geben Hinweise auf die grundsätzliche Sicherheit eines Geräts.

Bei der Sichtprüfung werden das Gehäuse, die Anschlüsse und die Kabel auf sichtbare Schäden untersucht.

Eine Risikobeurteilung bewertet die potenziellen Gefahren, die von einem Gerät ausgehen, und legt entsprechende Maßnahmen fest.

Es gibt zahlreiche Prüfsoftware-Lösungen, die speziell auf die Anforderungen der DGUV V3 und VdS ausgelegt sind.

Prüfer müssen regelmäßig an Schulungen teilnehmen, um ihre Fachkenntnisse auf dem neuesten Stand zu halten.

Ein Messgerät erfasst elektrische Parameter wie Widerstand, Spannung oder Strom, um die Sicherheit eines Geräts zu beurteilen.

Die Prüfung erfolgt nach klaren Standards und unter Einhaltung aller Sicherheitsvorschriften, um Prüfer und Nutzer gleichermaßen zu schützen.